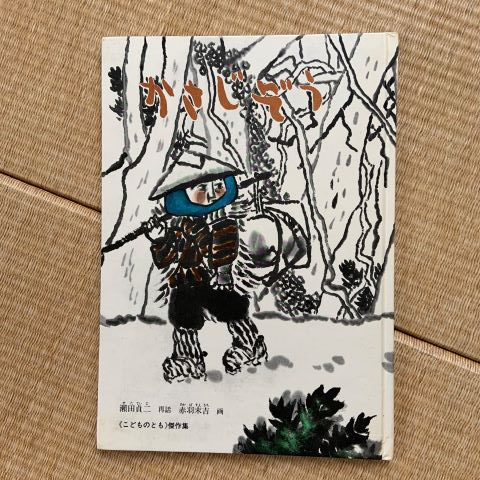

かさじぞう界に燦然ときらめく珠玉の名作

かさじぞうといえば、知らない人はいないのではないぐらい有名な伝承民話。

その物語は子供向けの絵本を中心に、人形劇やアニメーションなど、数々のメディアで取り上げられています。

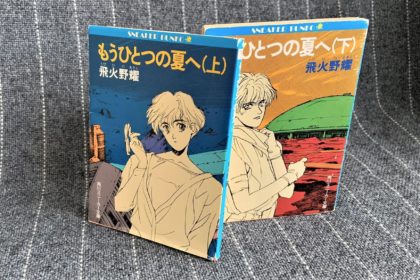

そうした数々の「かさじぞう」の中でも、実に半世紀以上にもわたって子供たちに愛され、親しまれているのが、福音館書店《こどものとも》傑作集「かさじぞう」です。

その作品の素晴らしさについてたっぷりとご紹介したいと思います。

1 声に出して読んでみたい語感

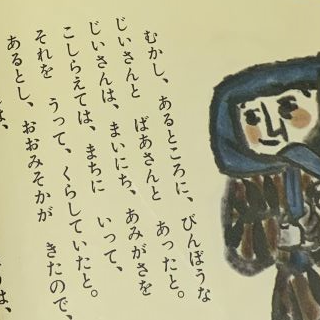

本作品は「~です、ます」の文語体ではなく、方言を含む口語体で綴られています。

その言葉のひとつひとつは、まるで日本人の原風景に訴えかけてくるかのよう。

特にその不思議なイントネーションが発揮されるのは、声に出して読んだときです。

本をお持ちの方は是非、声に出して誰かに読んで聞かせてみることをお勧めします。

「絵本を朗読している」というよりもはるかに高い次元で「むかしばなしを話し伝えている」という実感があります。

伝承民話ならではの独特な言い回し。

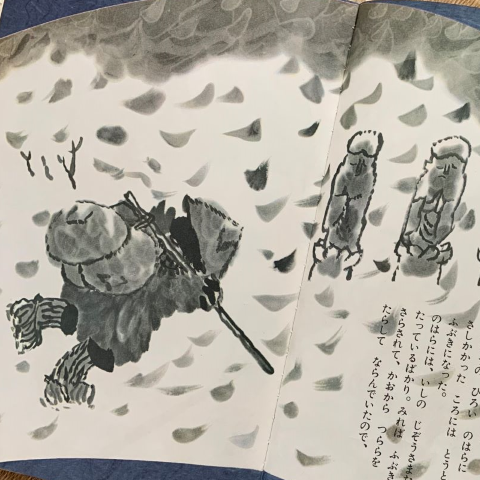

雪国の生活をさえぎる雪のわずらわしさを的確に表現

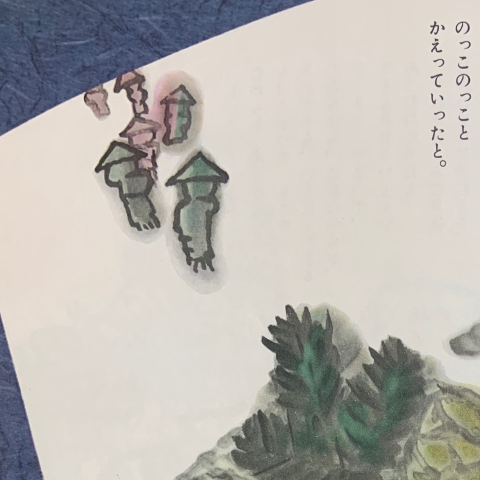

じぞうさまの化身が雪のなかを去ってゆく様子。人ではない何者かであることがオノマトペに漂ってくる

2 温度や湿度、情感のたっぷりとこもった挿絵

本作品は全編、墨絵を基調に描かれています。輪郭は優しく、余白はたっぷり、水墨画のようなその挿絵の数々は、読み手の想像が入り込む余地が存分に含まれています。

黒白のコントラストが寒々しさを際立たせる

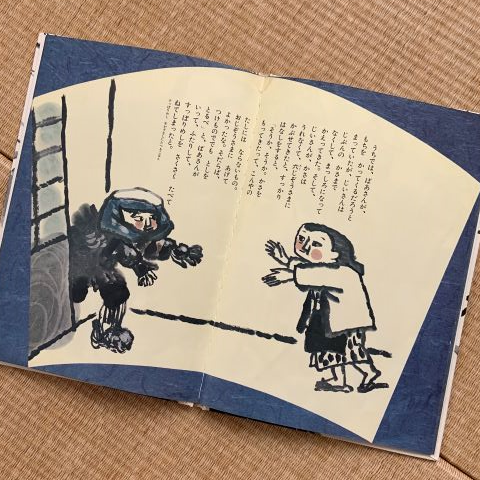

基本的には雪国が舞台ということも有るので、戸外は寒々しい寒色系。逆に家の中はほんのり明るい暖色の背景となっていて、屋内・屋外の対比が見事となっています。

「かさはうれなくて、六じぞうさまに かぶせてきた、」と雪まみれで帰宅したじいさんに、「おじぞうさまにあげてよかったな。」と出迎えるばあさん。

ぬくもりが肌身に伝わってくるかのよう。

クライマックス、「六人のあみがさをかぶったひとたち」の姿はおぼろげ。 ここにもまた想像をかきたてる要素が多分にふくまれています。

3 この作品の作者は…

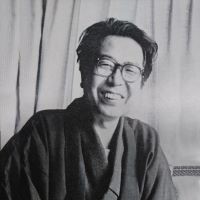

文:瀬田貞二さん(1916~1979)

児童文学者。代表作に「ふるやのもり」「三びきのやぎのがらがらどん」といった絵本がある他、訳書として「指輪物語」「ナルニア国物語」といった近代ファンタジー文学の祖となる作品を数多く手掛ける。国内に近代ファンタジーを定着させた立役者としても知られる。

画:赤羽末吉さん(1910~1990)

舞台美術家を経て、1961年、50歳の時に「かさじぞう」にて絵本画家としてデビュー。その後「ももたろう」「スーホの白い馬」「おおきなおおきなおいも(絵と文)」といった数々の名作絵本を手掛ける。1980年、斯界において最も権威があるといわれる国際アンデルセン賞・画家賞を受賞。

児童文学史上に名を残す二人の奇跡的なコラボレーションによるこの名作絵本。これからも民謡絵本の金字塔として末永く愛され、親しまれ続けてゆくことでしょう。

是非お勧めです。

どっとはらい。

コメントを残す