是非見て欲しい石原裕次郎さん主演の傑作【赤い波止場】

一時期、石原裕次郎さんの魅力に取りつかれたことがあります。

私は昭和50年代生まれですので、石原裕次郎さんが現役で活躍されていた時のことはほとんど記憶にありません。

子供の頃にテレビで「西部警察」が放送されていたのはかろうじて覚えておりますが、でもそこに出演していた俳優陣に関心を持つにはにはまだ幼すぎておりました。

彼がどのような人物であったのかを知ったのは、私が大学生の時でした。

世の中は90年代後半。渋谷を中心とした若者カルチャーが縦横無尽に疾走し、携帯電話やインターネットのITインフラがようやく整備され、小室サウンドが全盛を博し、和製のR&BがJpopの土壌にようやく定着しつつあった時代に、私は一人、都下の片隅でモノクロフィルムの中に躍動する昭和の大スターに痺れていました。

◇

と、いうのも、当時文系の大学生で時間を持て余していた私は『古今東西、高評価の映画を片っ端から鑑賞する』という、読書でいうところの“乱読”のような行為を積み重ねていたのですが、そんな折に、ある一本の映画にくぎ付けになってしまったのです。

それが、中平康監督『狂った果実(‘56)』でした。

さすがに日本映画史に残る屈指の名作というだけあって、見ごたえ十分な作品ではありましたが、何より、そこに主演している若き日の石原裕次郎さんの姿に圧倒されてしまったのです。

フィルムはモノクロ、風景もそこに描かれる生活様式も、なにもかもが半世紀以上前のものなのに、どういうわけだか主演の彼だけが、その時代背景に全く染まらず、ポコっと浮き彫りになっている。容姿も立ち振る舞いも、なにもかも時代を超越したような存在感。画面に存在しているだけで映像そのものの性質が変わってしまう程の圧倒的な魅力。かつて日本にこんな凄まじい俳優がいたのか!

私はすっかりのめりこんでしまい、付近のレンタルビデオを回り、借りられるだけの彼の主演作品を借り、日々拝観しまくったのでした。(ちなみにちょどその頃彼の13回忌の法要があり、足を向けたりもしました。)

◇

ところが、彼の主演作品を次々と見るものの、確かに石原裕次郎さんを画面の中に確認することは出来るのですが、映画そのものはこれと言った作品でもない。どれもこれも、今でいうところのトレンディードラマのような類のものばかりで、まあ今ほどテレビが普及していなかったことを考えるとこうした作品が大衆受けするのは無理もないのですが、それにしても時代を一つも二つもさかのぼった頃の普遍的なドラマを見続けるのは、当時の生活様式の勉強にはなるものの、なかなか心の折れる「作業」。

それでも、良くも悪くも昭和の浪漫に半ば食傷気味になりながら、まるで自分に課するかのように裕次郎映画を鑑賞し続けてゆくうちに、「おや?」と思う作品にぶち当たったのです。

それがこの『赤い波止場(‘58)』でした。

この作品は、石原裕次郎さん主演のラインナップではややマイナーなものとなっています。

確かに『嵐を呼ぶ男』や『銀座の恋の物語』といった、後年まで語り継がれる作品群とは明らかに一線を画す内容。

でも、もし私が『狂った果実』の他にもう一本、石原裕次郎さんの作品を挙げるとするならば、まず間違いなくこの『赤い波止場』を挙げるでしょう。

その魅力は次の3点。

- 石原裕次郎ならではの「自然体すぎる悪の華」

- 娯楽映画らしからぬ「本気すぎる演出」

- これでもかとそろえた「はまりすぎるキャスティング」

石原裕次郎ならではの「自然体すぎる悪の華」

この作品で裕次郎さん演じている役どころは神戸に潜伏しているやくざの組員。胸に拳銃を忍ばせ、平然と人も殺し、常に警察からマークをされているならず者。その姿は常に悠然としていて、土地の人たちに愛され、女性にめっぽう手が早く、沢山の女性を虜にしているギャングスター。いわゆるアンチヒーローという役どころ。

裕次郎さんの役どころはそのラインナップをみてもどこか無頼漢のイメージを持ったものが多いのですが、いずれも堅気の域を出ない配役がほとんどで、この作品のように人を銃で撃ち殺すような「本職の人」を演じるのは実に稀。これは主演俳優を売り出す映画会社の方針でもあったようで、事実この作品では製作サイドから「やくざが恰好よくては世の中が困る」と指摘があったとも言われています。

ただ、石原裕次郎さんはもともと「狂った果実」で颯爽とした不良を演じたのがその経歴の初出ということもありますので、堅気の枠をはみ出したガチな悪、という役どころは非常に決まっているように見えます。

しかもその演技は裕次郎特有の「普段からいつもそうしている」という人間・石原裕次郎のままなので、並みいる豪華な職業俳優陣の中でも異様に目立つ。特にこの作品では感情をコントロールできず自分を死地に追いやってしまうところや、保護してくれている姐さんににダダをこねるといったシナリオに、石原裕次郎の持ち味である「明らかに何かが欠落した感じ」がよく表れているので、その魅力が十分に引き出されています。

娯楽映画らしからぬ「本気すぎる演出」

この映画はフランス映画の名作「望郷」をベースにしているとされています。

そのせいか「俳優は全て日本人なのに完全に外国映画」という不思議な空気をかもしだしています。

映像の作り方も非常に洗練されていて無駄がなく、「伝える情報を絞って観客の想像にゆだねる」という高いレベルの手法もふんだんに取り入れられている。

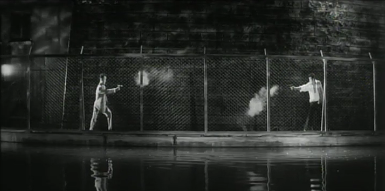

その最もたるものは弟分のチコ(岡田真澄)の散り様。「兄貴がやべえことになっているから俺が何とかしてやる!」と暗躍し始めた瞬間から立ちまくる死亡フラグ。そして土方弘扮する殺し屋との一騎打ち、シネスコサイズをフルに使って両サイドに対峙する二人、祭りの爆竹とともに火を噴く銃口、不敵に笑う二人の表情。そして暗闇の中、路地裏を立ち去る土方弘の半身。銃撃の瞬間に派手に吹っ飛んだりする「お約束」を排し、無言の緊張感を沸き起こさせる演出。

そして一転、建屋の屋上を何事かと見上げる人たちと、伴奏付きの中で「赤い波止場」のテーマを、けれん味たっぷりに歌う裕次郎にシーンがそこにつながる。見ている側からすれば「おまえそんなに気持ちよさそうに歌ってる場合かよ!」と誰もが心の内につっこみたくなる構成。そして案の定、刑事がチコの死を報告にやってくる。

これら一連の畳みかけは非常にテンポが良く、他の裕次郎映画には見られない、ただならぬセンスがあります。

また、各シーンの絵面がいちいちビシッと決まっていて、通常の娯楽アクションとは明らかに一線を画した様子。

これは後から調べたのですが姫田真佐久さんという、昭和を代表する撮影監督の仕事だそうです。なるほどと納得。

これでもかとそろえた「はまりすぎるキャスティング」

この作品のもう一つの魅力が、脇を固めるキャスティング。石原裕次郎という、どこかアンバランスな匂いのするやぐらをがっちりと固定するがごとく、当時の一流どころのバイプレイヤーをずらりとそろえており、なにやら映画としての「やる気」がばりばり伝わってきます。

□ヒロインの北原三枝さん

知性と透明感と妖艶さを兼ね備えたような、美しさの化身のような女優さんです。当時の日活を支えた大スターで、その活動期間からは考えられない数の作品に主演レベルで出演されていました。若くしてそのキャリアの絶頂期に引退されたので「残されている彼女の出演作がことごとく美しい」という稀有なお人。ただ後世彼女に訪れる凄まじい宿命を、この映画の公開当時にいったい誰が予することができたでしょう。

□子分を演じる岡田真澄さん

ハーフの度合いが晩年よりも際立っていて、現代でも十分通用するイケメンですね。冒頭からしなやかな身のこなしで、彼が画面に登場するとこの映画の「無国籍」感が一気に高まります。その意味でも本作に欠かせない重要な配役です。

□刑事役の大坂志郎さん

裕次郎を逮捕するべくつきまとう刑事。この刑事と裕次郎の関係は不思議で、追手と追われ身という間柄でありながら、町中でいつも顔を合わし、顔を合わしては愛憎の織り交ざった掛け合いを展開する。そのユーモラスな会話劇で人間味をたっぷりと晒しながらも、終始「目の前で起こっている出来事の背景を俯瞰して勘をひらめかす」といった手腕を発揮しつつ、裕次郎を追い詰める。この刑事の存在が本作の根底に横たわっているクライムサスペンスの部分をガツンと支えているので、彼が無くては成立しない程の重要さ。大坂志郎さんは昭和を代表する名バイプレイヤーの一人として、数多くの作品に出演されていたようです。

□姐御役の轟夕起子さん

ジローを保護する売春宿の女主人。日がな一日ラジオを聞きながら日向ぼっこをしているが、時々目つきが変わり、土地の顔役としての活躍を見せる。ジローが全く頭の上がらないおっかさん的存在で、この関係性も作品に奥行きをもたらしています。轟夕起子さんは宝塚歌劇団出身で、戦前から数多くの映画に出演され、その時代の名監督達の寵愛を一身に受けた凄い女優さんだそうです。

まとめ

石原裕次郎さんは20世紀において最も多くの日本人を魅了した俳優だとされています。

がしかし、その出演作の多くは大量消費向けとでもいうような陳腐な内容のものが多く、なまじっか海外の名画に精通していた裕次郎さん自身も、出演しながら「これはちょっと…」と辟易していたという逸話が残されています。

確かに「裕次郎を主演に映画を撮れば売れる」となれば制作側は一夜漬けでも何でもぽんぽん映画を作る。しかもその内容は最大公約数的に「誰でも理解ができるそこそこの面白さ」ということになる。そのため出演作の多くが映画がペーパーバックのようなものばかりで、結果としてその当時記録的な観客動員数をたたき出した『嵐を呼ぶ男(‘57)』が代表作のようになってしまっている。

または、石原裕次郎と言えば後年の西部警察のボスのような「愛される恰幅の好い上司」という姿が記憶に最も新しいため、その印象を思い浮かべる方も多いかもしれません。

ですが、断じて言わせてもらえば、石原裕次郎という、天性としか言いようがない圧倒的な光源をまともに露した作品はあまりにも数が少なく、その意味で「作品に恵まれなかった俳優」と言えるでしょう。それでもこれだけ世に名声を残してきたのは凄まじいばかりですが。

◇

ただ時代とともにその名を語り伝える人が日々少なくなりつつある中で「『嵐を呼ぶ男』や『西部警察』の人」として石原裕次郎さんを理解してもらっては本当に困るのです。

どうか、石原裕次郎さんの凄さを正しく後の世に語り継いでほしい。そんな思いをこめて、この「赤い波止場」を本ブログ開始来の大ボリュームを投じて紹介させていただきました。

石原裕次郎さんに興味がある方はもちろんですが、特に「なんとなく西部警察やなんかで石原裕次郎という人のことを知っている」という方に是非、鑑賞していただきたい作品です。

現代でも古びることのない観る価値のある作品、世代を超えて愛されるべき1本です。

【情報】

/作品名『赤い波止場』

/制作:日活、1958年、

/監督:舛田利雄

/撮影:姫田真佐久

/出演:石原裕次郎、北原三枝、岡田真澄、大坂志郎、轟夕起子、二谷英明、中原早苗

/AMAZONリンク

そしてこの作品が後年、あの迷作『紅の流れ星』に変容するのですが…。

コメントを残す